回忆怀念

云南的儿子黄煦

黄煦1918年12月27日生于昆明,1935年7月毕业于昆华男中。

1935年9月28日,黄煦和639名有志青年考入黄埔军校第十四期(时年十七岁)。11月11日并入要塞炮校步兵科学习,系统学习陆军初级、中级军事指挥,在校期间接受了单兵战术、营连指挥、体能等系统学习和严格训练。1938年1月20日以优越的成绩提前毕业,时年二十岁。(黄埔军校1928年改名为中央陆军军官学校)。

抱着航空救国的思想,1938年8月黄煦以优秀的成绩考入空军军官学校第十二期学习飞行,空军官校十二期共录取272名学员,入学完成后转入黄埔十五期带训军事基础科目。由于空军的飞机、设备、器材的原因,1940年1月,空军官校十二期学员才正式进入飞行训练,(1939年7月1日中央航空学校改名为空军军官学校。1938年9月中央航校由杭州笕桥西迁,柳州分校改为初级班,高级班和校部设于昆明、中级班设于蒙自、侦炸班设于扬林)。

1941年初顺利完成了国内初级教练机中级、高级飞行的训练和理论学习。时年二十三岁。从受训开始的272名学员,到毕业剩下108人,淘汰160多人,其要求的严格程度由此可见。

由于美国租借法案的通过,1941年空军首次开始向美国派出飞行学员接受高级训练,官校第十二期学员率先分两批赴美,黄煦和第一批共50人起程。第一批留美学员,从昆明坐飞机至香港,接受美国军医的身体检查,再由香港坐轮船到菲律宾停留一星期,直航至夏威夷,再由夏威夷前往美国旧金山。到达旧金山后,乘火车至位于亚利桑那州首府凤凰城近郊的雷鸟空军基地和鲁克陆军高级飞行学校。

在雷鸟空军基地,经过初级的训练,黄煦以优秀的成绩分配到驱逐班进行中级飞行训练。然后进入鲁克陆 军高级飞行学校,进行高级P-39的训练,经过一年多的学习训练,于1942年中毕业。毕业后,黄煦和驱逐班的同学由美军有空战经验的飞行员进行P-40战术训练。

当初一起出国的同学共50名,由于新出的战斗机P-39,美方飞行员也不太熟习,所以在受训过程中,因失事牺牲了5名学员,加上悟性不高被淘汰的同学,1942年7月第一批十二期毕业回国参战的同学约剩下35人。黄煦以最优秀的驱逐机飞行成绩毕业,时年二十四岁。

1942年7月4日,美国志愿航空大队改编为美国陆军第十航空队第二十三战斗机大队(即“飞虎队”),黄煦被派往该战斗机大队,并进驻印度的腊河、丁江。(第二十三战斗机大队亦称驻华航空兵特遣队,陈纳德由美国陆军预备役转为现役,任大队指挥官,并晋升为陆军准将),黄煦是“飞虎队”中仅有的二名云南籍飞行员之一,参加了桂林、武汉、重庆空战,多次击落敌机。后又为中国战场的中美空军自印度接送新的驱逐机(P-40、 P-51)、为重要的航行、空运任务护航和带飞学员,多次在印度腊河、丁江至昆明的航线(驼峰航线)上飞行。

抗战胜利后,1945年12月,空军军官校奉令迁回杭州笕桥,黄煦调入空军军官校任上尉飞行教官兼区队长,在官校期间黄煦教带了官校十六、十七、十八、十九、二十共五期200余名学员。

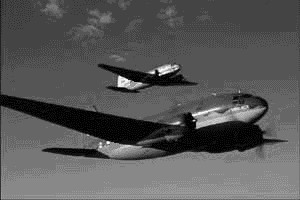

为了摆脱国民党黑暗投向光明,参加新中国的建设,黄煦到达台湾后,就多方活动申请由飞驱逐机改飞运输机,申请很快得到了批准,由于黄煦飞行功底扎实、经验丰富,在很短的时间里完成了C-46运输机的机种改装,为返回大陆飞向新中国,创造了条件。

1949年12月8日黄煦架C-46由台湾-海口-昆明,参加了1949年12月9日卢汉将军组织的云南起义。起义后黄煦任起义空军航空队副队长,在昆明保卫战中,黄煦驾驶经改装后的C-46运输机,对进攻昆明的国民党部队实施了空投传单、对地扫射,为了阻止国民党空军轰炸昆明,又架机炸毁了西昌、蒙自、沾益等机场,为将昆明城完好地保存和昆明的和平解放作出了重要贡献。

昆明空军起义的C—46飞机和主要飞行员成为组建人民空军第一支运输航空兵的骨干力量。

1950年1月,中央军委将进军的箭头指向西藏。中共中央西南局确定进军原则是:“政治重于军事,补给重于战斗。”原则中非常突出地把“补给”摆在战斗之先,进藏先遣支队顺利向前推进,3月20日张国华的第18军攻占康定以后,由于当时公路只通车到雅安,物资运往康定十分困难,部队粮食筹措无着。西南军区于3月29日致电中央军委,请求空投支援。3月20日,毛主席指示空军迅即派出飞机空投粮食。于是,空军将这任务交给华北军区航空处所属的空运队。该队仅有的C—46、C—47运输机12 架,大都非常陈旧,少数勉强可用。

华北军区航空处挑选较好的飞机3 架(2 架C—46,1架C—47)和相应的机组,于当天下午即从北京起飞次日抵达重庆,4月2日转至四川新津机场。这3 架飞机连同西南军区航空处接收昆明空军起义的9架C—46飞机,以及后来又从北京增调的3 架C—46飞机组成空运队,归西南军区航空处领导。

康藏高原海拔平均在4000 米以上,气候变化无常、高峰终年积雪、云雾弥漫、飞机高空性能差并缺乏适应高原飞行的必要设备、飞行机组没有高原飞行和空投经验、没有康藏地区的气象资料和准备的航行地图、航行区域没有完备的导航设施和可供备迫降机场,飞机一旦出现大的故障,很可能造成机毁人亡,当年美国人、英国人、国民党都想飞进去但均失败,他们将康藏地区称为“空中禁区、死亡航线”。新中国年青的空军要在这里开辟航线,困难是可想而知的。

试航的任务摆在空运队的面前,黄煦和他的战友谢派芬、王洪智、李向民、李嘉谊、徐骏英、刘耀宗、金逸群、杨兴满在困难面前毅然接受了任务。除王洪智、李向民外,其他人原系国民党空军飞行员,他们飞行技术熟练,经验丰富。他们迅速投入空运任务,满载生命希望的飞机升入高空,飞入号称“世界屋脊”的康藏高原上空。

1950年4月3日,C—47飞机进行首次试航新津到康定空中航线。按当日的气象预报,云量5—10成,云高600米。但飞机起飞以后,却发现漫布浓云,上升到4200米时才穿出第一层云,而上面还是厚厚的云层,他们驾着飞机继续升高,用了15秒只升高210米,把发动机油门加到最大,还是上不去,被迫返航。接着进行第二次、第三次试航,都因为气象条件恶劣,C—47飞机高度又上不去,连遭失败。第四次试航,改用C—46飞机并装上氧气设备,高度上去了,而且成功地飞到康定上空,可惜因为有云遮住了地面目标,未能进行空投,目的仍未达到。4月15日进行第五次试航,真是天公作美,当日康定天气转晴,终于获得成功。当飞机顺着山谷徐徐飞行,将粮食和其他用品空投到地面时,在场的陆军指挥员们情不自禁地发出阵阵欢呼声。身负重任的陆军第18 军先遣支队得到给养补充以后,又精神百倍地继续西进。

4月28日先遣支队抵达康北重镇甘孜,5月初,粮食告急,空投任务也必须随之西进到甘孜。5月3日,他们驾驶C—46飞机向甘孜试航。由于越向西飞行条件越恶劣,第一次试航失败了。后黄煦带飞李向民(后任武汉军区空军副政委)康藏高原单发(一台发动机停车)试飞成功,为部队西飞解决了关键的技术问题。此时,地面部队供应的困难情况已相当严重,有关资料这样记载了陆军第52师师长吴忠在向上级的报告中写道:“部队携粮已吃完,空投未成,征粮困难。为长期打算, 节衣缩食,争取时间,已动员部队从5月1日起,每人每天吃一斤粮,并组织部队挖野菜、挖地老鼠、捕麻雀充饥。”虽然空投心急如焚,但后两次试航又失败了。5月7日试航,终于克服种种困难,飞越大雪山,顺利到达甘孜。接着,空运队以最大的出动量,连续两天向甘孜、康定空投粮食2.3 万公斤,解救了地面部队。

1950年11月,以西南空运队为基础组成西南高空运输团。1951年4月,扩编为空军第13 师。除继续使用C—46 飞机空投外,积极组织飞行人员在苏制伊尔—12运输机上进行改装训练。

6月16日伊尔—12 型飞机首次执行空投任务。

1950年10月9日、23日分别开辟了新津至邓柯、江达、巴塘的航线。

1951年2月8日、5月1日,新津至丹巴,卡贡的航线试航成功。

5月24日,开辟了新津——昌都的航线,从而使进军部队的军中供应线延伸了280 公里。

12月12日,开辟了新津——昌都——恩达——硕督——边坝航线。

1951年11月11日试航甘孜机场起降成功。

1951年下半年,建立通信、导航、气象台站54 个,改善了空投区的航行条件。

1951年7、8月空军第13 师调集20 余架运输机,以四川广汉为基地,向昌都、卡贡等地进行了为期两个月的突击空投。进藏部队战胜了重重困难,同时也从地面和空中得到了补给,进军比较迅速,先遣支队于1951 年8月29日进抵拉萨。 10月26日,由张国华军长、谭冠三政委率领的第18军主力部队顺利抵达拉萨。

1951年10月,进藏部队先后进驻太昭、拉萨、日喀则等地,运输线大大延长,公路尚未修通,物资供应仅靠牦牛输送,远不能满足需要,要求空军向西延伸航线,除继续向昌都空投物资外,主要支援嘉黎、太昭、拉萨等地部队的供应。空军第13师即开始组织向太昭试航。根据研究计算,完成向太昭的试航任务,困难很大。突出的是机场和飞机问题。当时康藏地区除甘孜机场外,没有别的能供使用机场。可是C—46飞机由于性能限制,不能在甘孜机场起降,而伊尔—12飞机,又因载重不够而不能完成任务。随后进一步研究从新津机场起飞直接试航太昭的可能性。根据研究计算,如使用伊尔—12型飞机从新津机场起飞,最大起飞重量可以增加到6000公斤,但新津至太昭航程1129公里,机上装载必需的油料、工具、设备和空勤人员总重量达6314公斤,不装载空投物资还超重814公斤。因此,伊尔—12飞机使用新津机场也不能完成任务。然而使用C—46飞机从新津机场起飞,其起飞重量可达7180公斤,有可能执行这一任务。但是顾虑到这种飞机的机体老旧,加之航行区域地势高,气象变化迅速,无备降场可以利用,因而感到把握性不大。尽管如此,西南军区空军还是决心一试。为此他们精选人员组成试飞小组,以黄煦为机长的8051号C—46飞机,装载物资260公斤,从新津机场起飞,飞行高度6500米,总航时间9 时38分,往返航程2247 公里,胜利完成了首航太昭的试航空投任务。

至此,新津至拉萨的航程1327公里,仅余最后的198公里还未经过试航。首航太昭虽然成功了,但在试航过程中,飞机多次发动机震动,仪表失灵、滑油系统漏油等问题,仅能勉强维持飞行高度,同时,沿途航线多高峰,飞机常在雪山的鞍部穿行,航线附近缺少导航设施,又无备降场,安全确无保障,黄煦多次单发往返。为了继续有效地保障进藏部队的供应,空军曾向中央军委建议,设法购买性能较好的飞机,并在拉萨修建机场和改善飞行保障设施,但因限于当时条件,一时难以做到。 1952年11月,康藏公路通车到昌都,进藏部队的后勤供应开始好转,空军支援进藏部队空投物资的任务遂告结束。

黄煦自参加革命以后,出色的完成各项任务—— 开辟康藏高原航线、突破空中禁区、支援黑山剿匪、轰炸黄河冰凌、培养飞行人员、解决飞行技术难题、执行专机任务等,多次立功授奖。

1953年8月8日,这一天中队长黄煦机组在驾驶C—46飞机执行成都-重庆-武汉-北京的专机任务途中,飞机故障,为避免人民生命财产受到损失,他们放弃了最佳的迫降地点和时间,在四川省铜梁县天锡乡不幸失事,机组9 人全部牺牲。黄煦时年三十五岁,西南军区空军司令部、政治部授予革命烈士称号。

云南的儿子黄煦烈士永垂不朽!